দেশের রাজনীতি নিয়ে গণমাধ্যমের প্রভাব নিয়ে তেমন গবেষণা নেই, কিন্তু প্রভাব যে গভীর—তা অস্বীকার করা যায় না। রাজনৈতিক সংবাদ, টকশো, এক্সক্লুসিভ রিপোর্ট—সব মিলিয়ে গণমাধ্যমই এখন রাজনীতির আয়না। প্রশ্ন হলো, এই আয়নায় রাজনীতির মুখটা পরিষ্কার দেখা যায়, নাকি বিকৃত হয়ে গেছে?

রাজনৈতিক রিপোর্টাররা আজ শুধু ঘটনার বর্ণনাকারী নন, তারা রাজনৈতিক আচরণও গড়ে দিচ্ছেন। তাদের লেখা, বিশ্লেষণ, এমনকি রিপোর্টের ভাষাও এখন রাজনীতির ভাবধারাকে প্রভাবিত করছে। তবে এই প্রভাব সবসময় ইতিবাচক নয়। কখনও পক্ষপাত, কখনও অতি-নাটকীয়তা বা অপ্রয়োজনীয় সংঘর্ষমূলক ভাষা রাজনীতিকে আরও বিভক্ত করেছে।

প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে পিআইবি, এমআরডিআই, নিউজ নেটওয়ার্ক বা বিসিডিজেসির মতো সংস্থা বহু বছর ধরে রাজনৈতিক সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। সেই প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের কেউ কেউ এখন সম্পাদকীয় পর্যায়ে সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। প্রশ্ন হলো—এই দীর্ঘমেয়াদি প্রচেষ্টা কি রাজনীতিকে আরও গণতান্ত্রিক করেছে? নাকি রাজনৈতিক রিপোর্টিং এখনো ব্যক্তিনির্ভর বক্তব্য আর দলীয় প্রতিক্রিয়ার গণ্ডি পেরোতে পারেনি?

বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগগুলো যদি এই প্রশ্নগুলো নিয়ে গবেষণায় নামতো, তাহলে রাজনৈতিক সাংবাদিকতা আরও প্রজ্ঞাসম্পন্ন হতো। রাজনৈতিক সংবাদ তৈরির পদ্ধতি, ভাষা, উৎস বাছাই, ফ্রেমিং—এসব বিষয়ে একাডেমিক বিশ্লেষণ প্রয়োজন। না হলে গণমাধ্যম নিয়ে সমাজে বিভ্রান্তি তৈরি হবে, আর জনআস্থার জায়গাটা ক্ষয়ে যাবে।

আমাদের সমাজে দলনির্ভর গোষ্ঠীচেতনা গভীর। পরিবার, ধর্ম, রাজনীতি—সবখানেই ‘আমরা বনাম তারা’ মানসিকতা। তাই যুক্তির চেয়ে আনুগত্য, নীতির চেয়ে প্রতীক বড় হয়ে ওঠে। রাজনীতির এই আবেগনির্ভর কাঠামোয় সংবাদমাধ্যমও অনেক সময় নিরপেক্ষতা হারায়। ক্ষমতাসীনদের তোষণ আর বিরোধীদের প্রতি অতিরিক্ত কঠোরতা—দুই-ই জনআস্থাকে নষ্ট করে।

একসময় রাজনীতি ছিল মতবাদের, এখন সেটা টেন্ডার, নিয়োগ আর প্রভাবের খেলায় পরিণত। ক্ষমতার ভয়ে দলীয় অপরাধ দণ্ডহীন থাকে, প্রশাসন ও বিচারব্যবস্থা প্রভাবিত হয়। এই পরিস্থিতিতে দলগুলোর ভেতর গণতান্ত্রিক চর্চা কার্যত বন্ধ। সমালোচনা মানেই বিদ্রোহ, ভিন্নমত মানেই দলত্যাগ।

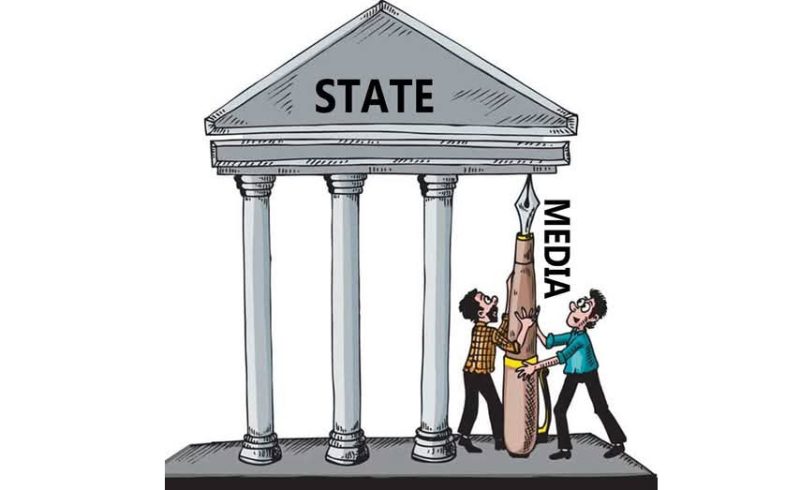

এই অবস্থায় গণমাধ্যমই একমাত্র ক্ষেত্র, যেখান থেকে পরিবর্তনের সূচনা সম্ভব। সংবাদমাধ্যম যদি নীতিনির্ভর রাজনীতির আলোচনায় ফোকাস করে, দলগুলোর ভেতরের গণতন্ত্র ও জবাবদিহি তুলে ধরে, তাহলে রাজনীতির মান বদলানো সম্ভব। রাজনৈতিক সংলাপ, পারস্পরিক শ্রদ্ধা আর সহনশীলতার সংস্কৃতি গড়ে তুলতে গণমাধ্যমের ভূমিকা এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

একঘেয়ে বক্তব্যনির্ভর প্রতিবেদন থেকে বেরিয়ে এসে বিশ্লেষণ ও অনুসন্ধানধর্মী রিপোর্টিং বাড়াতে হবে। জনগণের ভাষ্য, তাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা—এই জায়গাগুলো থেকে রাজনৈতিক গল্প বলতে হবে।

‘আমার দল না থাকলে দেশ শেষ’—এই মানসিকতা বদলাতে না পারলে গণতন্ত্র কাগজেই সীমাবদ্ধ থাকবে। গণমাধ্যমের দায়িত্ব হবে জনগণকে নীতি, পরিকল্পনা, ও কর্মফলের ভিত্তিতে রাজনৈতিক দলগুলোকে মূল্যায়নের সুযোগ করে দেওয়া।

শেষ পর্যন্ত রাজনীতির চরিত্র বদলাবে তখনই, যখন গণমাধ্যম নেতৃত্ব দেবে যুক্তিনির্ভর আলোচনায়। যেখানে বিরোধী দলকে ‘দেশদ্রোহী’ নয়, বিকল্প চিন্তার প্রতিনিধি হিসেবে দেখা হবে। যেখানে সংবাদ হবে প্রতিপক্ষকে দমন নয়, সত্যকে আলোকিত করার হাতিয়ার।

ইয়াসসির আরাফাত গণমাধ্যম কর্মী